영화

[곽명동의 씨네톡]‘여교사’, 금수저 흙수저가 만들어낸 원자폭탄

- 0

- 가

- 가

[마이데일리 = 곽명동 기자]모멸감은 ‘정서적인 원자폭탄’이다. 그만큼 파괴력이 크다. 한 사람의 모든 감각과 세포를 소멸시키고, 뼈와 피부를 약화시킨다. 부글부글 끓어올라 임계점을 넘어서는 순간, 이성은 마비된다. 감정의 변연계가 이성의 대뇌피질을 단숨에 장악한다. 상식과 윤리, 배려와 소통은 두뇌와 몸에서 순식간에 빠져 나가고, 분노와 원한이 ‘콰쾅’하는 굉음과 함께 버섯구름으로 피어올라 자기 자신과 상대방을 폐허로 만든다.

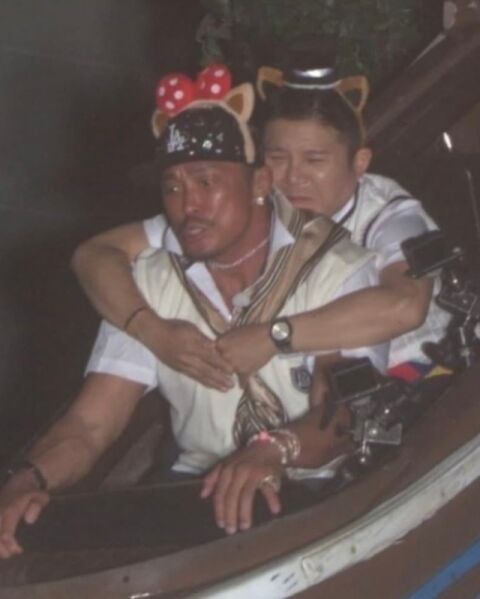

‘여교사’는 사회적 모멸감이 불러 일으키는 파국을 강렬한 심리드라마로 담아낸 작품이다. 계약직 여교사 효주(김하늘)는 정교사 자리를 치고 들어온 이사장 딸 혜영(유인영)을 못마땅하게 여긴다. 남학생 재하(이원근)와 혜영의 관계를 알게 된 효주는 그것을 이용해 혜영에게 복수하고 자신의 일자리를 지키려 하지만, 그의 계획은 다른 방향으로 흘러간다.

라스트신에서 원자폭탄이 터진다. 시종 건조하고 서늘하게 전개되던 영화는 마지막에 이르러 폭발한다. 김태용 감독은 이 장면을 클로즈업으로 강조하며 자극적으로 표현하지 않는다. 단지 ‘멀리찍기’로 응시한다. 그는 시네마스코프로 촬영해 넓은 화면 속에 인물을 배치했다. 인물과 카메라 사이의 거리는 소름 끼치도록 냉정하다.

사랑은 철저하게 이용당한다. 금수저의 권력, 흙수저의 질투 속에서 사랑은 노리개로 전락한다. 혜영과 재하, 효주와 재하의 사랑은 모두 빗나간 화살이다. 아니 처음부터 과녁이 없는 곳에 쏘아올린 화살이다. 혜영과 효주는 목적이 달랐고, 재하는 대상을 잘못 택했다. 열등감과 질투, 모성애와 복수가 뒤범벅된 사랑의 게임은 결국 모멸감의 뇌관을 건드린다.

어쩌다 이렇게 됐을까. 우리는 사회의 울타리 안에서 인간 관계를 맺는다. 부익부 빈익빈이 심화되고 금수저와 흙수저의 간극이 더 넓어지면서 인간 관계에 모멸감이 싹트기 시작했다. 혜영은 자신의 말과 행동이 효주에게 모멸감을 준다는 사실을 알았을까. 아마 인지하지 못했을 것이다. 실제 남을 경멸하는 말을 하는 사람의 신경세포와 뇌는 아무런 움직임이 일어나지 않는다. 무심코 내뱉은 말이 상대에겐 총알로 날아온다. 자존감을 무너뜨린다. 물리적인 폭력보다 더욱 치명적이다.

‘여교사’는 생존을 위해 자존감을 포기하고 살아가야하는 사람들의 아픔이 배어있다. 타인의 자존감을 배려하고 존중하는 사회, 타인의 아픔을 이해하는 삶의 에티듀드가 절실하다. 그렇지 않다면, 제2의 효주가 등장할 것이다.

타인에 대한 무감각이 파국을 잉태한다.

[사진 제공 = 필라멘트 픽처스]

곽명동 기자 entheos@mydaily.co.kr

- ⓒ마이데일리(www.mydaily.co.kr).

무단전재&재배포 금지 -

댓글

[ 300자 이내 / 현재: 0자 ]

현재 총 0개의 댓글이 있습니다.