뮤직

흰 눈과 '프래자일'이 잘 어울렸던 스팅 내한공연…매력보이스에 6천관중 열광

- 0

- 가

- 가

[마이데일리 = 이준형 기자] 흰 눈과 조지 윈스턴이 잘 어울린 스팅 내한공연, 프래자일이 끝나고 밖은 흰눈이 펼쳐졌다. 매력적인 그의 목소리, 여운~.

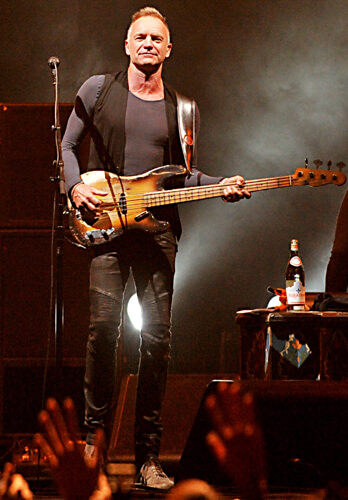

클래식 감상회도 같고, 그대로 록 콘서트도 같다. 관록의 스팅(61,Sting)은 관중을 자신의 음악속으로 조율해 들어갔다. 관객은 이날 스팅이 연주하는 악기였다.

5일 밤 서울 올림픽공원 체조경기장서 열린 스팅 내한공연 ‘백 투 베이스 투어-라이브 인 서울(Back To Bass Tour-Live In Seoul). 6천여 관객이 모인 이날 공연은 낮부터 내린 눈 때문에 지각 관중을 배려, 예정보다 30분 늦은 오후 8시 반에 시작됐다. 스팅의 작품성은 이미 글로벌해 추운 눈밭을 뚫고 모여드는 관객중 열에 한명은 외국인들이었다.

폭발적 사운드를 들려준 ‘드리븐 투 티어즈(Driven to Tears)'에서는 기타 도미닉 밀러의 현란한 퀵핸드를 보여주었고, 이윽고 영화 ’레옹‘의 삽입곡으로 잘 알려진 ’셰이프 오브 마이 허트(Shape of My Heart)'의 아련한 기타전주가 흘러나올때는 6천관중의 오금을 저리게 했다.

‘피터스 솔로(Peter's Solo)'에서 스팅 밴드는 바이올린, 키보드, 기타, 드럼, 베이스 등 고급 세션맨들의 장기를 여실히 보여주었다. 강렬하고도 번듯한 자기소개를 한 이들은 그냥의 록밴드라기보다는 유려한 현악 5중주단 같기도 했다.

잠시 암전, ‘록산느(Roxanne)'로 시작된 후반부에도 감동무대는 이어졌다. 모든 관중을 기립 하게 한 ’데저트 로즈(Desert Rose)', 그리고 그의 최대 히트곡 ‘에브리 브레스 유 테이크(Every Breath You Take)'~. 이처럼 아름다운 전주가 또 있을까. 저음의 베이스와 기타가 미들 템포로 다가오고 절제된 드럼 비트. 결국 중간 ’오 캔 츄 씨~‘를 스팅이 부를때는 거의 모든 관중도 따라하고 말았다. 가장 아름다운 최고의 멜로디에 최고의 반주, 거기에 고저음을 넘나드는 최고의 보컬 스팅이 만들어낸 이날 명품공연의 정점이었다.

더도 덜도 않는 그의 샤우팅, 비음섞인 매력적인 목소리는 마크 노플러도 있고, 보노도 있고, 브라이언 아담스도 있지만, 그가 왜 한 열에 우뚝 섰는지를 증명해보였다. 18년전인 1994년 처음 올림픽공원 야외 조각공원서 가진 첫 내한공연 때와 이날 스팅은 똑같다. 환갑넘은 그의 목소리는 아직도 쩌렁하고, 진바지에 티를 입은 외모와 잘 가꾼 마른 체구는 40대처럼 젊다. 거기에 내한공연 때마다 느끼는 부러운 실력파 세션맨과 밴드. 그들은 괜한 기교와 애드립 안부리고 스튜디오 음악을 거의 그대로 가져와 팬들을 항상 감동케 한다.

오후 10시반 정확히 2시간만에 끝난 이날 공연의 마지막 앵콜곡은 ‘프래자일(Fragile)’. 유려하면서도 슬프고 또 스팅 특유의 단조 멜로디의 여운을 귀속에 담고 나오는데 마침 장내 굿바이음악으로 흘러나오는 조지 윈스턴 '디셈버'가 또 이렇게 잘 어울릴 수 있을까. 계속 ‘잉글리시 맨 인 뉴욕’ ‘셰이프 어브 마이 허트’, 에브리 브레스 유 테이크‘ 그리고 ’프래자일’이 귀를 맴돌고, 같이 나오는 옆사람이 이뻐보이고 관객 모두가 친구같고 한데, 때마침 내린 눈으로 올림픽 공원은 눈밭으로 하얗다. 그런데 이 겨울눈이 또 쓸쓸한 스팅, 그의 음악과 왜 그리 또 닮았을까.

서울서 겨울눈을 맛본 스팅은 곧 뜨거운 마닐라로 간다.

[사진 = CJ E&M 제공]

남안우 기자 naw@mydaily.co.kr

- ⓒ마이데일리(www.mydaily.co.kr).

무단전재&재배포 금지 -

댓글

[ 300자 이내 / 현재: 0자 ]

현재 총 0개의 댓글이 있습니다.