화제

나도 모르게 다른 집에 전입신고?···집주인은 그틈 타 대출받았다

- 0

- 가

- 가

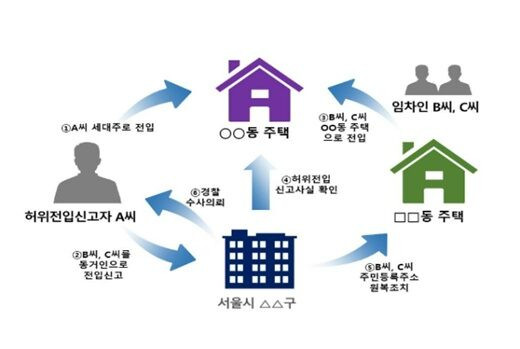

▲허위 전입신고 사례 흐름. /서울시 제공

[마이데일리 = 김성호 기자]서울 구로구의 한 아파트에 거주하는 A씨는 지난달 21일 성북구의 한 주민센터에서 황당한 전화를 받았다. 성북구로 전입신고가 됐는데 사실이 맞느냐는 확인 전화였다. 전세 계약이 아직 1년 이상 남았는데 자신도 모르게 다른 구로 전입신고가 된 것이다.

A씨는 일면식도 없는 B씨 집에 동거인으로 전입신고가 돼 있었다. A씨의 전셋집 주인 C씨는 A씨 전입신고가 끝나자마자 주택을 담보로 대출받은 것으로 드러났다. 전입신고 시 당사자 신분 확인 의무를 명확히 정해놓지 않은 현행법의 빈틈을 악용한 것이다.

서울시는 이 사례를 ‘신종 전세사기’로 규정하고 경찰에 수사를 의뢰한 한편 정부에 주민등록법 개정을 건의했다고 8일 밝혔다.

임대차계약이 끝나지 않은 상태에서 전출 처리가 되면 임차인은 보증금을 반환받을 수 있는 권리인 ‘대항력’을 상실하게 된다. 최악의 경우 전세보증금을 돌려받지 못할 수도 있다.

서울시 관계자는 “B씨가 전입신고를 하는 과정에서 담당 공무원에게 C씨 전화를 건네줬다”며 “B씨와 C씨가 공모 관계에 있었던 것으로 보인다”고 말했다. B씨가 A씨의 개인정보가 모두 기재된 서류를 제출했고 서류상 미비점이 없자 전입신고가 받아들여진 것이다. 한병용 서울시 주택정책실장은 “임차인의 개인정보를 무단으로 도용했다는 점에서 악의적인 범죄 시도”라고 했다.

현행 주민등록법 시행령은 전입신고를 할 때 별도 신분확인 절차를 명시하고 있지 않다. 전입신고 과정에서 세대주가 달라지는 경우 이전 세대주 확인을 받아야 한다고 돼있지만 구체적인 가이드라인은 없다. 서울시 관계자는 “신분확인 미비점을 악용한 사건”이라며 “정확한 규칙을 만들어 달라고 정부에 건의했다”고 말했다.

한 실장은 “시민들께서는 전입신고 시 신고자와 전입자 신분 확인에 적극 협조해주시고 공공기관으로부터 전입신고 등 주민등록 관련 연락을 받을 경우 관심을 기울여달라”고 했다.

김성호 기자 shkim@mydaily.co.kr

- ⓒ마이데일리(www.mydaily.co.kr).

무단전재&재배포 금지 -

댓글

[ 300자 이내 / 현재: 0자 ]

현재 총 0개의 댓글이 있습니다.