스포츠종합

[손태규의 직설] NFL 스타 쿼터백 카일러 머리 “LA올림픽 한국 대표 되고 싶다”…한국계 혼혈 선수들의 지극한 ‘한국 사랑’

- 0

- 가

- 가

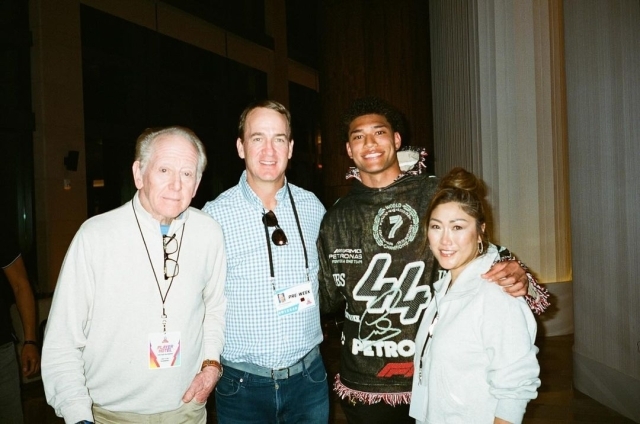

‘플래그 풋볼.’ 낯설지만 2028년 미국 로스엔젤리스 올림픽 정식 종목이다. 미식축구를 변형시킨 것. 풋살·3X3 농구 등과 마찬가지다. 만약 한국이 대표를 보낼 수 있다면 메달을 딸 수도 있을지 모른다. 미국 프로 미식축구(NFL)의 스타 쿼터백 카일러 머리가 한국 대표로 뛰고 싶다는 뜻을 밝혔기 때문.

그는 최근 소셜미디어에서 한국이 국가대표 제의를 한다면 어떡하겠느냐는 질문에 긍정의 반응을 보였다. “한국이 나를 부른다면 어마어마한 일이다. 한국 대표 선수로 뛰는 것을 고려하겠다. 멋진 경험이 될 것”이라고 밝혔다.

미국 매체는 “스타 쿼터백이 미국을 상대로 경기할 뜻을 밝혔다”란 제목으로 “NFL의 최고 쿼터백들 거의 모두가 2028년 미국을 위해 뛰겠다고 했다. 그러나 오직 한 명이 미국에 맞서겠다고 했다. 그가 한국계인 머리”라고 보도했다. 미국을 배신했다는 느낌을 주게 하는 글.

그는 해외 동포가 아니다. 한국인의 핏줄을 타고 났을 뿐. 그것도 4분의 1. 그러나 한국 핏줄을 유난히 사랑한다. 자랑스러워한다. 인종 문제가 민감한 프로 스포츠에서 당당하게 한국계임을 드러낸다. 경기 헬멧에 늘 태극기를 붙이고 시합을 뛴다. “정말 자랑스러운 일이다. 어머니와 나의 뿌리, 그리고 NFL을 구성하는 다양한 배경에 경의를 표하는 멋진 방식이다.”

불꽃이 튀는 쿼터백이라 불리는 머리의 어머니도 혼혈. 외할머니가 한국인이다. 그러나 어머니는 여전히 ‘미선’이란 한국 이름을 쓴다. 한국에 사는 한국인들이 미국 이름을 갖는 판에 미국에서 태어난 혼혈인 그녀로서는 쉽지 않은 일. 머리의 한국 사랑은 어머니로부터 물려받은 모양이다.

프로 구단 쿼터백이었으며 현재 고교 감독인 아버지는 미국 흑인. 머리는 자신의 삶에서 양쪽의 피를 물려받았음이 큰 의미가 있다고 여러 차례 강조해왔다. 2년 전 아시아계 미국인을 향한 폭력이 급증하자 소셜미디어에 “이해할 수 없는 증오”라는 항의 글을 적기도 했다.

만약 머리가 플래그 풋볼 한국 대표가 된다면 2023년 월드 베이스볼 클래식(WBC)에 한국 대표로 뛰었던 토미 에드먼에 이어 두 번째 혼혈 선수다. 메이저리그 로스엔젤리스 다저스의 내야수 에드면은 미국 출생. 어머니가 한국인이다. 곽현수란 한국 이름도 가진 그는 한국 대표선수에 대한 열망이 컸다.

■“헬멧에 태극기 꼭 붙여요”…카일러 머리처럼, ‘한국 사랑’ 실천하는 한국계 NFL 스타 3명 더 있다

머리처럼 경기 헬멧에 태극기를 꼭 붙이는 한국계 선수는 3명이 더 있다. 시애틀 시호크스의 쿼터백 샘 하웰은 할머니가 한국인. 머리처럼 4분의 1한국 혈통. 그는 노스캐롤라이나 대(채플힐) 미식축구 사상 첫 1학년 주전이었다. 그때부터 할머니와 한국에 대한 사랑을 현지 언론들에게 말해 왔다. ‘할머니 김치’는 그에게 “신비의 음식.” 한국에 꼭 가고 싶다고 말했다.

할머니는 1960년대 주한미군 남편을 만나 결혼 뒤 미국에 왔다. 그러나 남편이 일찍 세상을 떠나 두 아이를 홀로 키웠다. 할머니는 고교부터 대학까지 하웰의 거의 모든 시합에서 열렬 관중이었다. 2년 전, 하웰이 프로선수로 꽃을 피우기 전 세상을 떠났다.

할머니 죽음은 그의 한국 사랑을 더 깊게 만들었다. “나의 한국 핏줄에 대해 정말 궁금하다. 할머니가 돌아가신 후 더 궁금해졌다. 할머니는 나와 그 핏줄을 이어주는 큰 연결고리였다. 항상 할머니는 한국에 대해 말씀해 주셨다. 나의 배경과 뿌리가 매우 자랑스럽다. 사람들이 그걸 알아주기를 원한다.” 그런 자신의 핏줄을 기리기 위해 헬멧에 태극기를 달았다. 아버지도 머리의 아버지처럼 미식축구 고교 감독.

볼티모어 레이븐스의 세이프티 카일 해밀턴 역시 태극기를 헬멧에 붙인다. 어머니가 대구 출신의 한국인. 그리스에 유학 갔다 프로 농구에서 뛰던 미국인 남편을 만났다. 화가인 어머니는 여느 한국 엄마처럼 교육 열성이 대단했다. 두 아들이 운동과 함께 공부도 잘 하도록 뒷바라지 했다. 해밀턴은 공식 지능 검사에서 상위 2%의 점수를 받은 사람들을 인정하는 국제 멘사 회원.

초등학교 6학년 때 미국으로 이민 간 애틀랜타 팰컨스의 키커 구영회도 늘 태극기를 잊지 않는다.

대한민국에서는 국적이 한국이 아니라는 이유로 동포들이나 혼혈인 등 한국계 외국인들이 배척당하는 경우가 적지 않다. 그들 가운데 뛰어난 운동선수들을 매체들이 흔쾌하게 다루지 않기도 한다. “왜 한국인도 아닌데 굳이 한국계라며 다룰 필요가 있느냐?”는 국민들이 있다. “지나치게 ‘한국계’를 찾는 것이 억지스럽다”며 거부감을 드러내기도 한다.

유대인들은 수천 년 고난의 역사를 거치면서 사방에 흩어졌다. 하지만 세계 어디에 있어도 유대인. 서로 핏줄을 찾고 악착같이 챙긴다. 무서운 단결력을 발휘한다. 그만큼 핏줄은 무섭다.

한국 국적이 아니어도, 한국에 살지 않아도 한국인의 피를 이어받았음을 소중히 여기는 사람들이 많다. 머리처럼 ‘배신자’ 소리를 들어도 한국 대표가 되겠다는 경우도 있다. 그들은 한국이 알아주든 아니든 지극한 한국 사랑을 늘 펼친다. 마음속으로 늘 한국을 그리워한다. 그들을 아낌없이 품어야 한다. 모두 한민족의 자산. 외국 매체도 그들을 꼭 ‘한국계’라 한다. 남이 아닌 것이다. 왜 우리가 그들을 밀어내는가?

손태규 객원칼럼니스트

- ⓒ마이데일리(www.mydaily.co.kr).

무단전재&재배포 금지 -

댓글

[ 300자 이내 / 현재: 0자 ]

현재 총 0개의 댓글이 있습니다.