야구

강철매직은 왜 사라졌을까…야구대표팀, 결국 전임감독이 답이다[WBC 결산]

- 0

- 가

- 가

이강철 감독이 이끄는 한국야구대표팀이 2023 월드베이스볼클래식(WBC)서 처참한 실패를 맛봤다. 13일 B조 최종전서 중국을 22-2, 5회 콜드게임으로 눌렀으나 상처뿐인 승리였다. 한국은 2013년, 2017년 대회에 이어 3회 연속 1라운드 탈락의 수모를 안았다.

KBO는 이번 대회서 2017년부터 실시한 대표팀 전임감독제를 적용하지 않았다. 2017 APBC부터 2018 자카르타-팔렘방아시안게임, 2019 프리미어12, 2020 도쿄올림픽까지 전임감독의 효율이 생각보다 높지 않다고 판단했다. 대신 단기전서 마운드 운용에 능한 KT 이강철 감독을 대표팀 사령탑에 임명, 대표팀과 소속팀을 겸임하게 했다.

이 감독은 2022시즌이 끝나자마자 두 집 살림에 돌입했다. KT의 2023시즌 준비와 함께 WBC 준비에 본격 착수했다. 반드시 이겨야 했던 호주 분석을 위해 스프링캠프 스타트를 앞두고 직접 호주까지 날아가 프로리그를 체크하는 수고를 마다하지 않았다.

시간이 흐를수록 자연스럽게 대표팀에 방점이 찍혔다. KT 스프링캠프는 대표팀 소집 직전까지 지휘했지만, 알게 모르게 대표팀 구상에도 시간을 할애했다. 아무래도 대표팀과 소속팀을 병행하는 건, 육체적, 정신적으로 어려운 일이다. 그럼에도 이 감독은 태극마크의 사명감과 책임감을 강조하며 힘든 티를 내지 않았다.

꼼꼼하게 준비했다고 하지만, 이 감독의 이번 WBC 경기운영은 KT에서만큼 기민하지 못했다. 투수들의 컨디션이 예상보다 올라오지 못하면서, 투수교체 및 운영이 쉽지 않았다. 소속팀만큼 대표팀 멤버들을 충분히 안다고 해도, 막상 과감하게 움직이지 못했다.

결과론이다. 선동열 전 감독과 김경문 전 감독은 1~2대 전임감독이었으나 성과를 못 냈다. 그러나 선 전 감독이 임기를 채우지 못하고 사퇴한 건 외부 변수도 있었다. 비용 대비 가성비가 떨어지는 부분 등 전임감독제의 허점도 분명 있다.

결국 중요한 건 감독 자체의 역량인데, 아무래도 전임감독이 대표팀을 맡아야 대표팀에만 온전히 집중할 수 있고, 업무 과부하도 일어나지 않는다. 국제대회 운영의 방향성을 정립하기 위해서라도 긴 호흡으로 대표팀을 이끌 수 있는 전임감독이 필요하다. 전임감독을 잘 뽑는 게 중요한 과제일 뿐, 전임감독제 자체는 장점이 단점보다 나은, 좋은 제도다.

대표팀의 다음 국제대회는 9월 항저우아시안게임과 10월 APBC다. 이후 다음 A급 대회시기가 불투명한 건 사실이다. 프리미어12 개최시기는 알 수 없다. 2024 파리올림픽에는 야구가 열리지 않는다. 다음 WBC는 2027년이다. 그 전에 2026 나고아-아이치아시안게임이 있다. 2028 LA올림픽서 야구가 부활할 가능성이 크다.

이런저런 사정으로 당장 전임감독제 부활이 부담스럽다면, 올해는 단기 사령탑을 쓰고 프리미어12 개최에 맞춰 전임감독을 뽑고 WBC, 아시안게임, 올림픽 등까지 맡기면 된다. 작년에 아시안게임 대표팀 지휘봉을 잡았다가 대회 취소와 함께 현장 복귀가 무산된 류중일 전 삼성, LG 감독의 행보가 관심사다. 김태형 전 두산 감독 등 재야에도 인재들은 있다.

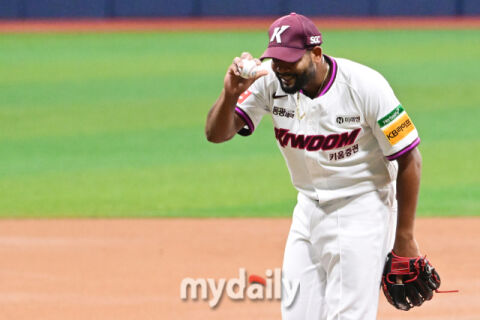

[이강철 감독. 사진 = 도쿄(일본) 유진형 기자 zolong@mydaily.co.kr]

김진성 기자 kkomag@mydaily.co.kr

- ⓒ마이데일리(www.mydaily.co.kr).

무단전재&재배포 금지 -

댓글

[ 300자 이내 / 현재: 0자 ]

현재 총 0개의 댓글이 있습니다.