영화

'상류사회' 변혁 감독 "베드씬, 상류층 추악함이 목표" [MD인터뷰①]

- 0

- 가

- 가

[마이데일리 = 신소원 기자] "베드씬은 한회장의 추악함을 보여주려는 목표였어요."

영화 '주홍글씨'(2004), '오감도'(2009)를 연출한 변혁 감독이 무려 9년 만에 스크린으로 돌아왔다. 영화 '상류사회'(배급 롯데엔터테인먼트)는 가진 것이 없는 사람들이 상류사회에 뛰어드는 이야기가 아닌, 중산층의 사람들이 더 높은 곳으로 올라가려는 '정도'와 '욕망'의 이야기다.

개봉 전부터 관심을 끌었던 것은 청소년 관람불가 등급을 받게 된 이유 중 하나인 베드씬이었다. 특히 최상류층으로 표현된 회장 한용석(윤제문)의 베드씬은 언론시사회 이후에도 많이 회자됐다. 직접 시나리오를 쓴 변혁 감독은 이에 대해 어떤 생각일까.

"한회장이 아무래도 이슈가 되는 것 같아요.하지만 그 장면은 정사씬이 아니에요. 한회장 입장에서는 작품을 하는 장면이죠. 그래서 작품을 하는 거니까 대낮에 캔버스 위에서 하고 그런 와중에 비서가 왔다갔다 하잖아요. 스스로 작품을 하는 것이라고 생각해서, 어둡게 하고 숨겨서 찍는 것이 정당하지 않다고 생각했어요. 뒤태가 나와서 보기 힘들겠다는 것도 그게 사실 목표였어요."

변혁 감독이 표현하고자 했던 상류층 한회장은, 기부를 많이 한다며 화려한 무대 위에서 박수를 받지만 그 일면에서는 그의 추악함을 보여주려는 것. 특히 변혁 감독은 "한회장의 뒤태가 추악했으면 좋겠다고 생각했다"라며 전신 노출이 된 뒤태를 스크린에 담은 이유를 전했다.

"자기는 아주 거룩한 의식처럼 하는 거여서 리얼타임으로 찍는 것이 정당하다고 생각했어요. 상대 배우에 대한 선택 또한, 마찬가지로 자기는 예술 행위를 하는 거니까 일본의 AV스타를 섭외했어요. 좀 불편하지만 그런 컷이 한 두 컷 정도 나왔죠. 만약 피를 뽑아서 벽에 칠하는 선택을 했다면 아마 똑같이 나왔을 거예요. 그랬어도 추악하고 섬짓하게 표현했을 것 같아요."

한회장의 베드씬은 '작품'을 하는 행위로서 기존의 베드씬 촬영보다 더 오픈되고 밝은 공간에서 이뤄졌다. 이에 연출자인 변혁 감독으로서는 더 예민하게 접근할 수밖에 없었다.

"윤제문 씨와 촬영할 때 정리가 됐어요. 현장 분위기가 예전보다 많이 돼있는 느낌이었어요. 생각보다 매끄럽게 됐다는 배우들의 말이 현장에서도 느껴지더라고요. 그날도 일본 배우가 하루 왔는데 무리 없이 찍었어요. 내용적인 부담스러움은 여전히 있었어요. 스태프들도 긴장해 있었는데 그 콘셉트는 일정 부분 살려냈던 것 같아요."

'상류사회'는 인물들의 끔찍함과 추악함만 강조한 영화가 아니다. 중산층에서 상류층으로 비집고 들어가고픈 장태준(박해일), 오수연(수애)의 이야기는 관객들에게 동질감을 주기 위한 장치였다. 'A는 나쁘고 B는 착하다'는 단편적인 이야기가 아니라 '나라면 어떨까'라며 캐릭터들에 동질감을 점차 부여한다.

"어떻게 보면 약간은 어렵다고 할까요. 태준과 수연이 절대 정의롭지 않잖아요. 그동안 잘 달려왔지만 나 자신을 찾아주고 싶다, 라는 것이 있었어요. '나같으면 선택 안 할 것 같아'일 수도 있겠죠. 40대 되면 '누구 엄마'로 불리는데 존재감이 없어진다고 하더라고요. 자기 위치가 없어진다고요. 그럴 때 수연이 '내 자신을 찾고 싶다, 나에게 자유를 주고 싶다'는 대사가 어떤 울림을 줄까 싶었어요."

'상류사회'의 결론에 대해서도 물었다.

"더 정확하게는 결론이 뭐였어도 상관없다고 생각했어요. 이미 그 과정에서 다양한 시선을 내놓는 것이 있기 때문에 환기시키는 것은 달성이 되는 거라고 생각했어요. 지금 우리가 어떻게 하고 있는지에 대해 생각해보자는 마음이었어요. 그래도 고전적인 의미의 해피엔딩 선택을 할 뿐이지 그게 어느 선택인 것은 중요하지 않아요."

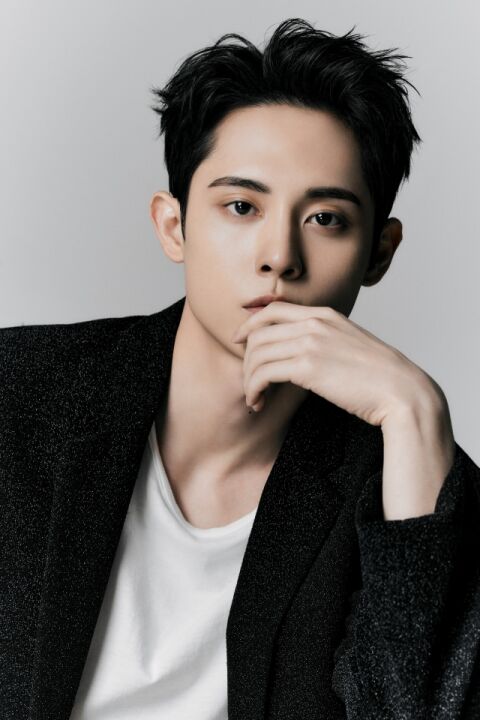

[사진 = 송일섭 기자 andlyu@mydaily.co.kr]

신소원 기자 hope-ssw@mydaily.co.kr

- ⓒ마이데일리(www.mydaily.co.kr).

무단전재&재배포 금지 -

댓글

[ 300자 이내 / 현재: 0자 ]

현재 총 0개의 댓글이 있습니다.