영화

‘배심원들’ 홍승완 감독, “권위를 교란시켜 새로운 질서를 만들고 싶다”[MD인터뷰①]

- 0

- 가

- 가

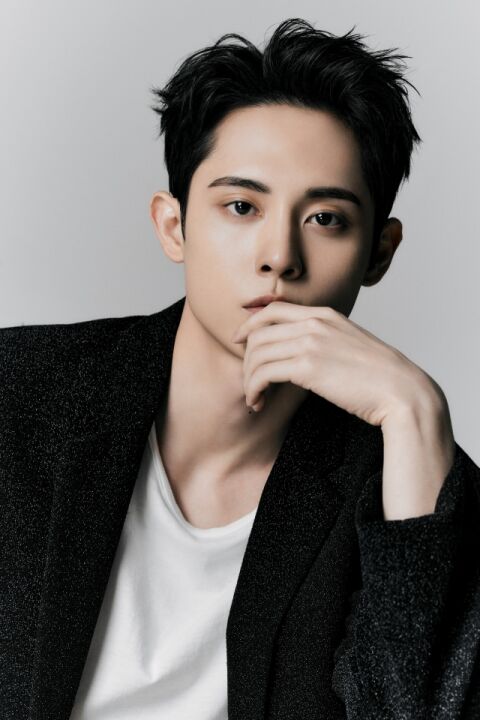

[마이데일리 = 곽명동 기자]탁월한 데뷔작이다. 2008년 처음 도입된 국민참여재판의 실제 사건을 재구성한 ‘배심원들’은 치밀한 플롯으로 몰입감을 높이고, 풍부한 연기로 뭉클함을 안기고, 감동적 엔딩으로 사회적 약자를 보듬는다. 사법농단이 국가를 흔들어 놓은 뒤에 찾아온 이 영화는 과연 법은 무엇인지, 진실의 가치가 얼마나 소중한지를 진심을 다해 담아낸다. 이 과정에서 8명의 배심원들과 판사(문소리)는 ‘나는 과연 누구인가’를 물으며 자신을 성찰한다. 홍승완 감독은 뛰어난 법정극을 세상에 내놓았다.

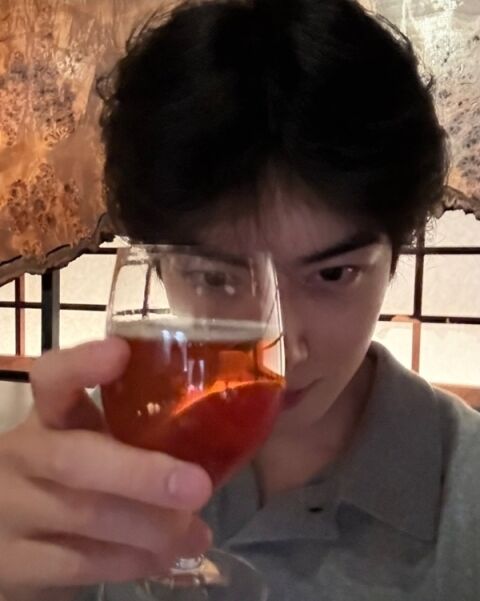

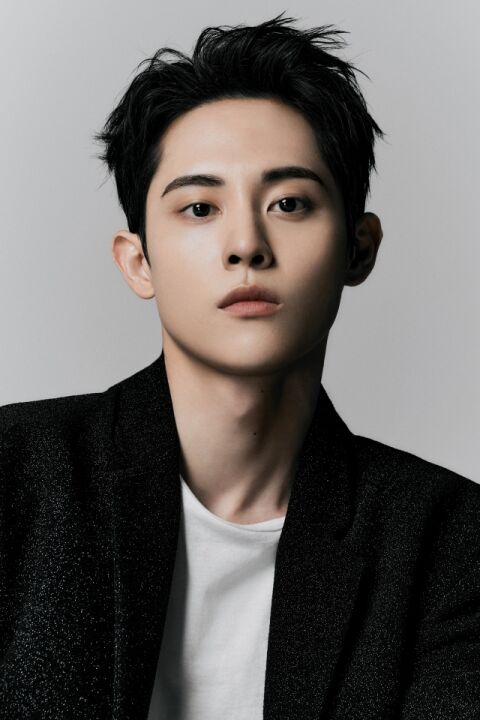

국민이 참여하는 역사상 최초의 재판이 열리는 날, 증거 증언 자백도 확실한 살해 사건에 8명의 배심원이 선정된다. 양형 결정만 남아있던 재판이었지만 피고인이 갑자기 혐의를 부인하며 배심원들은 예정에 없던 유무죄를 다투게 된다. 모두가 난감한 상황 속에서 원칙주의자인 재판장 준겸(문소리)는 정확하고 신속하게 재판을 끌고 간다. 그러나 끈질기게 문제를 제기하는 8번 배심원 남우(박형식)가 다른 가능성을 언급하자 나머지 배심원들의 마음이 흔들리기 시작한다.

-첫 장면은 희미해지다가 점점 초점이 맞춰진다. 모호했던 진실을 명쾌하게 밝히겠다는 의지로 보인다.

맞다. 첫 장면에 임팩트를 주기 위해 극 중간의 장면을 앞으로 가져왔다. 눈에 드러나지 않는 진실이 밝혀지는 순간을 은유적으로 보여주고 싶었다.

-극중에서 “유죄가 확실한데 문제될 게 있나요?”라는 대사가 나온다. 재판부가 유죄를 고려할 때, 배심원들은 의문을 제기한다.

청년 창업가인 8번 배심원 권남우(박형식)는 처음부터 무죄를 주장하지 않는다. “모르겠어요”라고 말한다. 섣부른 판단을 유보하는 것이다. 그의 생각은 다른 배심원들에게 전이된다. 처음부터 다시 검토하자는 것이다. 편견을 거둬내고 다시 새롭게 보자는 제안이다. “모르겠어요”는 내가 가장 하고 싶었던 말이다.

-박형식의 “싫어요”라는 대사도 인상적이다.

“맞아요? 안 맞아요?”라고 강요 받을 때, 박형식이 “싫어요”라는 말하는데 이것은 논리적인 문답구조는 아니다. 일부러 의도했다. 이 대사는 마음의 표현이다. 피고인의 삶을 들여다보고 삶의 진실이 무엇인지를 알고 싶다는 뜻이다. 시나리오를 쓸 때 “과연 이 장면이 살까”라는 고민이 많았다. 기대반 우려반이었다. 박형식이 무척 잘 소화해줬다.

-청년 창업가를 주요 배심원으로 설정한 이유는.

극중 박형식이 맡은 권남우는 개인파산 직전까지 몰렸지만, 자신의 사업을 손에서 놓지 않는다. 아무런 연관이 없는 피고인이 어려움에 처했을 때도 최선을 다해 진실을 찾고자하는 인물이다. 권남우를 통해 아무리 힘든 상황에서도 절대 포기하지 않는 청춘을 응원하고 싶었다.

-24시간에 걸친 이야기다. 시간 계산이 쉽지 않았을텐데.

하루 안에 벌어져야 이야기를 압축할 수 있다고 판단했다. 실제 배심원 재판의 90%가 하루에 끝난다. 모티브가 됐던 실제 사건 역시 자정이 넘어갔다. 이 영화에서 꼬박 밤을 새는 느낌을 주고 싶었다. 동이 틀 때 쯤 사건의 진실이 밝혀지도록 했다. 판사 김준겸이 병원을 다녀오고, 배심원들이 현장검증에 나갔다 돌아오는 시간을 꼼꼼하게 체크해 시나리오를 썼다.

-법리적으로 치밀하게 설계하느라 고생이 많았을 것 같다.

시나리오에 공을 많이 들였다. 재판과정이 모두 법리적으로 맞아 떨어져야 긴장감이 유지되기 때문에 모든 것이 논리적으로 연결되도록 숱한 밤을 새웠다. 50여건의 유사사건을 조사했고, 판결이 엇갈린 재판의 판결문 540여건을 참고했다. 김상준 전 서울고법 판사 등의 도움도 컸다.

-대학시절부터 장영규 음악감독의 음악을 좋아했다. 어떤 음악을 주문했나.

시나리오를 완성한 뒤 제일 먼저 찾아갔다. 다른 감독이 낚아채면 안되니까(웃음). 가이드를 주지 않았다. 그만큼 그 분의 음악을 신뢰한다. 난 배우들의 연기와 극중 상황이 진지하길 바랐다. 심각한 장면에 경쾌한 음악이 흐르면 묘한 느낌을 줄 수 있다. 장영규 음악감독도 각본을 읽자마자 경쾌하게 만들고 싶다고 하더라.

-단편 ‘밭가는 돼지’ ‘가족 나들이’에 이어 장편 데뷔작 ‘배심원들’의 공통점은 ‘소동극’이다. 소동극에 관심이 많은가.

내게 낙오자, 비주류 정서가 있다. 질서정연한 것을 싫어한다. 젠체하고 권위있는 모습을 좋아하지 않는다. 법의 권위를 흔들어 아수라장을 만들고, 기존 질서를 교란시키고 싶었다. 거기에서 감춰진 한계를 드러내 무엇인가 새로운 것이 싹트길 바랐다.

-차기작도 한 바탕 소동을 다룰 것 같다.

아직 결정된 건 없다. 과연 이렇게까지 소동이 벌어질 수 있을까 싶을만큼의 대혼란을 다루면 어떨까라고 생각한 적이 있다(웃음). 소동의 끝에서 또 다른 질서를 만들고 싶다.

[사진 = CGV아트하우스]

곽명동 기자 entheos@mydaily.co.kr

- ⓒ마이데일리(www.mydaily.co.kr).

무단전재&재배포 금지 -

댓글

[ 300자 이내 / 현재: 0자 ]

현재 총 0개의 댓글이 있습니다.